Standesherrschaft Muskau – wendische und deutsche Bewohner

Helga Heinze, Krauschwitz

Ganz unten in der Hierarchie der Bewohner der einstigen Standesherrschaft Muskau standen die Ärmsten – die erbuntertänigen Bauern in den Dörfern – Sorben oder auch Wenden genannt. Da in historischen Schriften stets das Wort Wenden vorkommt, soll nachfolgend diese Terminologie beibehalten werden. So lange die Gärtner, Büdner und Bauern noch der Erbuntertänigkeit unterlagen, bestand die Pflicht zur Ableistung von Hofetagen sowie Hand- und Spanndiensten. Dazu mussten sie in den herrschaftlichen Einrichtungen wie in den Vorwerken, Hammerwerken oder im Alaunbergwerk zur Arbeit erscheinen. Ihre eigene wendische bzw. das Nichtbeherrschen der deutschen Sprache stellte sich dabei als Problem dar. Nicht zu vergessen sei der Analphabetismus, weshalb amtliche Anordnungen stets vorgelesen werden mussten. Mitte des 19. Jahrhunderts unterzeichneten viele Bewohner – auch deutsche – ihre Verträge in Muskau noch mit drei Kreuzen.

Aufgrund der großen, für uns heute kaum vorstellbaren Armut bestanden neben der schon im 17. Jahrhundert von „Advokat Christian Friedrich Buder eingerichteten Stiftung, noch die [Stiftungen von] Krawces mit 1200 M und die Stupkasche mit 360 M.“1

Außerdem schreibt 1836 das Rothenburger Kreisblatt über die „Wendenunterstützung“: „Für das zweite Halbjahr 1836 sind 236 Taler 21 Silbergr. für arme Wenden angewiesen worden, nach Muskau kamen 3 Taler 4 Silbergr. 6 Pf., nach Lugknitz 4 Taler 28 Silbergr. 6 Pf., nach Braunsdorf 2 Taler 21 Silbergr., nach Weißwasser 3 Taler 18 Silbergr. usw.“2

Deutsch und wendisch gekleidete Gäste einer Feier, Sagar um 1905

In historischen Texten ist zu erfahren, wie Deutsche über ihre wendischen Landsleute urteilten. Der damalige Muskauer Alaunbergwerksdirektor Schardoffsky schätzte seine zugeteilten Hilfskräfte 1788 wie folgt ein: „die Leute sind keine tüchtige Arbeit gewohnt, sie kommen nicht eher, als bis sie hungern, und sobald sie einen 1 Schffl. Korn haben, gehen sie wieder fort.“ Besagte Leute arbeiteten, bevor sie zu Fuß aus entfernten Dörfern zum Dienst nach Muskau antraten, auf ihren Höfen, um das Überleben der eigenen Familie und die Abgaben an die Herrschaft zu sichern. Der Historiker Johann Hortzschansky – selbst Wende – beschreibt in jener Zeit seine Landsleute als sehr einfaches, arbeitsames und reinliches Landvolk. Als der Standesherr Herrmann Fürst von Pückler-Muskau in den 1830er Jahren den Bau seiner neuen Brauerei plante, nahm er Bezug auf die Wenden: „Auch ist wohl zu berücksichtigen, daß der Staat die Anlage von größeren Brauereien dadurch zu begünstigen sucht, daß zu dergleichen Etablissements unverzinsliche Vorschüße aus Staats Fonds verheißen werden, um so dem immer mehr um sich greifenden Hang zum Brantweintrinken zu begegnen, was besonders hier bei den Wenden sehr Noth thut!“3 Pücklers Forstmeister Götze fand heraus, „daß die Holzschlägerlöhne in der Standesherrschaft um vieles billiger als in den benachbarten Forsten sind; indem die hiesigen Landleute, meist Wenden, weniger Bedürfnisse als andere haben und daher sich mit einem geringen Lohn begnügen.“4

Nach einer Statistik von Ernst Mucke aus den Jahren 1884/86 lebten in der Muskauer Stadt- und Landkirchengemeinde 4666 Wenden und 1272 Deutsche.5 Hier bestand neben der evangelischen Stadtgemeinde mit ihrer Deutschen Stadtkirche eine Landgemeinde mit ihrer Wendischen Kirche. Zum Muskauer Kirchspiel gehörten im 18. Jahrhundert die wendischen Dörfer Berg, Brand, Braunsdorf, Haide, Hermannsdorf, Keula, Köbeln, Krauschwitz, Lugknitz, Sagar, Skerbersdorf, Weißkeißel und Weißwasser.

Bei Verhandlungen vor dem Hofgericht zu Muskau mussten oftmals Dolmetscher hinzugezogen werden. Ein Beispiel aus den 1830er Jahren: „Der Droigk ist der deutschen Sprache vollkommen kundig, wohingegen der Lehmann derselben nicht kundig ist; der letztere verlangt jedoch nicht die Zuziehung eines Dolmetschers, da der Hipko, welchen er sich als Beistand bei der heutigen Verhandlung erwählte, der deutschen und wendischen Sprache gleich mächtig ist, und ihn dasjenige in wendischer Sprache erklären wird, was er in deutscher Sprache nicht verstanden haben sollte.“6 Auch im Umgang mit Tieren schien es manchmal unumgänglich, die wendische Sprache zu beherrschen. 1915 schrieb Frau Schmiedemeister Klenner an ihren Sohn Emil: „Franz ist heute in Ziebelle bei C. v. Widdern [Rittergutsbesitzer] einen Ochsen beschlagen. Matthes ist mit, um ihn wendisch anzureden.“7

Wendische Waldarbeiterinnen aus Sagar im gräflichen Forstrevier Wussina, 1905

Nach der Abschaffung der Erbuntertänigkeit, die hier bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts andauerte, gab es in den Dörfern zwar freie Bauern, doch trotzdem immer noch große Armut.

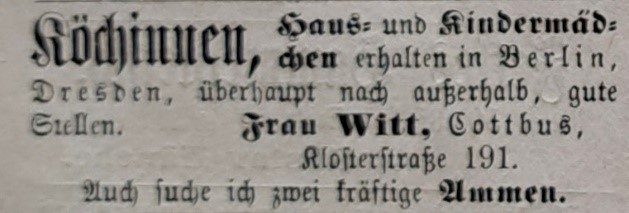

Mit der beginnenden Industrialisierung entstanden viele neue Fabriken. Während sich viele wendische Frauen und Männer ihr Geld in Keramik- und Glasfabriken oder in der Kohle- und Holzverarbeitung verdienten, arbeiteten andere als Botengänger oder Hausmädchen in der Stadt Muskau. Beim Tongraben, Eisenbahn- und Straßenbau sowie bei der Waldarbeit fanden meist Frauen ihr Auskommen. In den Annoncen zum Ende des 19. Jahrhunderts lassen sich noch Hinweise darauf finden, dass bei einigen Tätigkeiten gerade die wendische Sprache gefragt war. Später verlor sich im Umgang mit den Deutschen in den Fabriken die wendische Sprache immer mehr, bis sie im Kirchspiel Muskau in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ganz ausstarb.

Muskauer Anzeiger, 1. März 1884

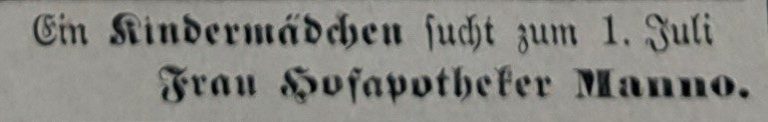

Muskauer Anzeiger, 28. Oktober 1885

Muskauer Anzeiger, 24. November 1877

Muskauer Anzeiger, 13. September 1884

Muskauer Anzeiger, 29. August 1885

Muskauer Anzeiger, 2. Juni 1880

Das gutsituierte Bürgertum in großen Städten leistete sich nun auch Hauspersonal. Ammen, Kinderfrauen und Dienstmädchen aus den Dörfern der Lausitz waren gefragt. Speziell wendischen Ammen gab man den Vorzug, weil sie als kräftig und gesund galten. Daraus entwickelte sich ein neuer Markt mit vielen Vermittlungsbüros. Die in den Großstädten ankommenden Landmädchen gerieten aus Unwissenheit oft an unseriöse Personen. Um das zu vermeiden, hatte der „Deutsche Verein zur Hebung der öffentlichen Sittlichkeit“ 1884 in einem Berliner Stadtbahnhof ein „Mägdehaus“ eingerichtet. Hier fanden die Mädchen nicht nur Informationen, sondern auch Kost, Obdach und Stellen-Vermittlung.8

Werner Kurt, Sohn des Hofapothekers Richard Manno

mit seiner Spreewald-Amme

Selbst die Bewohner Muskaus suchten vermehrt durch Anzeigen nach wendischem Personal. Die Ehefrau des Hofapothekers Richard Manno inserierte 1880 nach einem Kindermädchen, denn sie erwartete im Juli ihr drittes Kind. 1889 engagierte Familie Manno für ihren Sohn Werner Kurt eine Amme aus dem Spreewald. Trotz bester Betreuung war Werner Kurt kein langes Leben beschieden, er starb mit zwei Jahren an Diphterie.

Bei einer Amme – auch Nährmutter genannt – handelte es sich um eine junge Frau mit einem meist unehelichen Kind, das sie ihrer Familie überließ, um weit entfernt eine Ammen-Stelle anzunehmen. Emilie Ernestine Rieger – Tochter eines Muskauer Schmiedemeisters – hatte, als sie 17-jährig in Berlin als Amme in Diensten stand im Jahre 1867 einen Sohn geborgen. Dieses Kind gelangte sofort nach der Geburt zur Familie der Mutter nach Muskau, erhielt in der Kirche die Taufe und starb drei Jahren später.9 Womöglich ohne jemals seine Mutter wiedergesehen zu haben.

Quellen:

1 Dr. Arnošt Muka / Ernst Mucke, 1886.

2 Rothenburger Kreisblatt, 1836

3 StAFilA BZ 50175-1386, Blatt 57.

4 StAFilA Bautzen 50175 Standesherrschaft

Muskau Nr. 989.

5 Aus der Statistik der Lausitzer Sorben von

Dr. Arnošt Muka / Ernst Mucke, 1884-86.

6 StAFilABZ 50175-3188 Kaufkontrakt zw. J. Droigk

u. J. Lehmann in Jemlitz, 1835-38.

7 Familienarchiv Klenner, Bad Muskau.

8 Muskauer Abzeiger, 16. April 1884