Die Blaudruckerei der Familie Märksch

Helga Heinze, Krauschwitz

Als 2004 die Schließung des Bad Muskauer Stadtmuseums nicht mehr zu verhindern war, kam es zur Auslagerung von Museumsgut. Im Laufe der Zeit hatte sich in den Unterbringungsräumen Feuchtigkeit gebildet, so dass einige Exponate Schaden erlitten. Darunter ein gerahmtes Foto der Färberfamilie Märksch. Es gehörte zu einer im Jahre 1993 von den Nachfahren ans Museum übergebenen Schenkung von Stoffmustern und Druckmodeln. Damit gelang der Nachweis einer in Vergessenheit geratenen Blaudruckerei in Muskau, wie sie aus anderen Städten der Ober- und Niederlausitz bekannt und in Pulsnitz noch heute in Betrieb ist. Zusätzliche Informationen enthielt der dazu übergebene handschriftlich verfasste Text: „Stoffe zur Verarbeitung f. Trachten der Wenden. Die beigelegten Muster sind neu und aus wohlgehütetem Familienbesitz (vor Zerstörung + Krieg bewahrt).“

Von der Dekorfülle zeugt die erhaltene Stoffbahn von über drei Metern Länge mit 30 verschiedenen aneinandergereihten floralen sowie geometrischen Mustern, die beschriftete Papieretiketten tragen. Darunter befinden sich großflächige Dekore für Schürzen und Tücher sowie Streifendekore für Bänder. Mindestens zwei davon stehen traditionell für die Schürzen im Kirchspiel Schleife. Aufgrund der Wiederentdeckung dieser Exponate entstand der Wunsch, die Geschichte der hier ansässigen Färberfamilien näher zu beleuchten. Als Quellen konnten nur der „Muskauer Anzeiger“ und die zum Glück erhalten gebliebenen Kirchenbücher dienen.

Vier Blaudruckmodel aus der Werkstatt des Färbermeisters Gustav Märksch, um 1860

Drei Meter lange Musterstoffbahn der Werkstatt Gustav Märksch, Muskau, 1860

Bereits im 17. Jahrhundert arbeiteten in der Stadt Muskau etwa 140 Handwerker in der Textilherstellung. Das Einfärben der Stoffe übernahmen die Meister des Färberhandwerks, in dem hier ab Mitte des 17. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts fünf verschiedenen Familien tätig waren. Der erste für Muskau schriftlich nachgewiesene Schwarzfärber war der um 1630 geborene Meister Hans Fleischer. Seine beiden Söhne Hans jun. und Martin erlernten, wie auch die Enkel Erdmann und Hans Heinrich ebenfalls das Färberhandwerk. Mit dem frühen Tod beider Enkel endete die männliche Linie der Familie Fleischer. Um das Geschäft in Muskau aufrechtzuerhalten, heiratete Erdmanns Witwe 1766 den aus Sorau (Niederlausitz, heute Żary/PL) stammenden Schwarz- und Schönfärber Caspar Gottlieb Kühn. Gemeinsam hatten sie acht Kinder, von denen fünf überlebten, darunter der einzige Sohn Gottlieb Heinrich als Nachfolger im Färbergeschäft. Er starb jedoch schon mit 36 Jahren und hinterließ drei Töchter. Deshalb kam auch diesmal der Witwe die Aufgabe zu, Familie und Geschäft weiterzuführen, indem sie 1816 den Schönfärber Carl Anton Schmidt – Sohn des Pfarrers aus Welsickendorf im Fläming – heiratete. Da es in dieser Ehe keine männlichen Erben gab, ehelichte eine der drei Töchter des Gottlieb Heinrich Kühn 1832 den Schönfärber Johann Daniel Wölfer aus Baruth.

Wohn- und Geschäftshaus des Färbers Wilhelm Märksch in Muskau am Markt,

Inhaber Alma Märksch, Filiale des Dresdener Sohns Paul, Ausschnitt einer Ansichtskarte, 1908

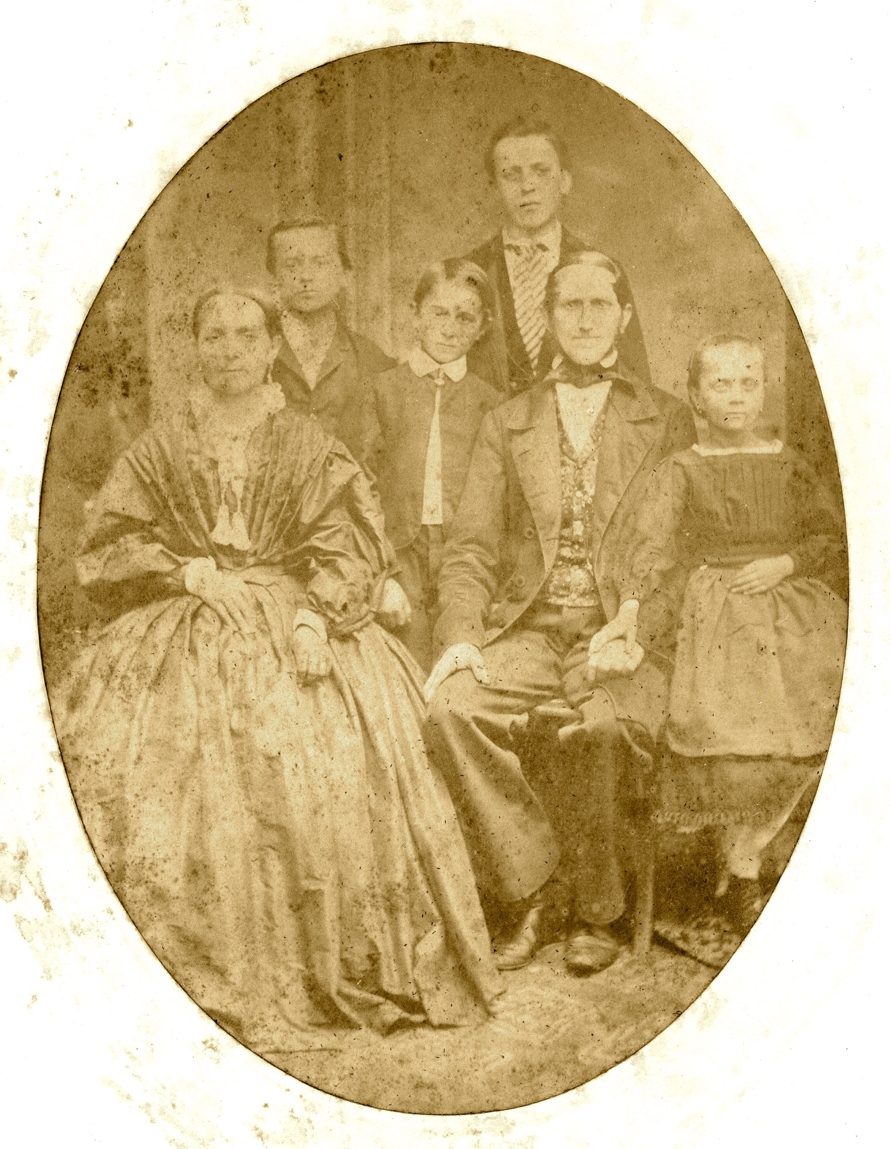

Färberfamilie Märksch, v. l. Mutter Caroline geb. 1825, Paul geb. 1852,

Gustav geb. 1854, Wilhelm geb. 1850, Vater Gustav geb. 1824 und

Marie geb. 1858, Foto um 1868

Nach 1850 begann in Muskau die Familiengeschichte des Färbermeisters Märksch, dem die wiederentdeckten Exponate einst gehörten. An der Nordseite des Muskauer Marktplatzes befand sich ein großes Wohn- und Geschäftshaus mit Werkstatt, Färberei und Druckerei. Hier wohnte und arbeitete der Schwarz- und Schönfärber Gottlieb Gustav Märksch, dritter Sohn des Oberältesten des Bäckerhandwerks in Pförten (Niederlausitz, heute Brody/PL) bei Forst. 1849 heiratete er Caroline geb. Marschel, Tochter eines Tuchmachers aus Spremberg, mit der er fünf Kinder hatte. Der 1860 geborene Sohn Emil starb zwei Monate nach der Geburt, weshalb auf dem Familienfoto nur vier Kinder abgebildet sind. Wer sich zu jener Zeit so elegant gekleidet fotografieren ließ, zählte zu den wohlhabenden und angesehenen Familien der Stadt.

Am Ende sei noch ein kurzer Blick auf die vier Kinder der Familie Märksch gestattet. Der älteste Sohn Wilhelm übernahm die Werkstatt des Vaters in Muskau. Seine Frau verunglückte 1886 mit 31 Jahren in der Neiße tödlich, er selbst starb 1902 mit 51 Jahren an einer Influenza. Dessen Sohn Arthur wählte einen völlig anderen Berufsweg und erhielt 1908 die Stellung eines Preußischen Regierungsbaumeisters.

Der mittlere Sohn Paul gründete eine Wäscherei und Färberei auf der Großen Schießgasse in Dresden, mit der er in den Folgejahren expandierte. Das 1906 auf der Schandauer Straße errichtete moderne Unternehmen führte die Witwe Johanna Alma Märksch, da ihr Mann Paul schon 1896 verstorben war. Mit Kunstfärberei und Chemischer Reinigung zählte der Betrieb zu Dresdens Hoflieferanten. Ihre Söhne Paul jun. und Arno folgten im Geschäft. Enkel Gerhard Märksch baute das Unternehmen nach 1945 wieder auf und leitete es noch nach der Verstaatlichung.

Der jüngste Sohn Gustav führte nach einer kaufmännischen Lehre ein Tapezier- und Dekorationsgeschäft in Harburg bei Hamburg. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Sauermann bot er 1886 für die Muskauer Kundschaft in einer Anzeige seine Tapeten an.

Die einzige Tochter Marie heiratete 1877 den Restaurateur Christian Möller aus Cottbus. Sie übernahm 1902 nach dem Tode ihres ältesten Bruders Wilhelm das Muskauer Geschäftshaus und betreute darin die Chemische Färberei als Filiale ihrer Dresdener Schwägerin Alma. Marie Möllers in Muskau 1910 und 1914 geborene Enkelinnen Margarethe Weder geb. Warko in Rodgau und Marianne Warko in München übergaben 1993 die oben erwähnten Gegenstände an das damalige Stadtmuseum in Bad Muskau und halfen somit die fast vergessene Geschichte der Färberei und Blaudruckerei Märksch zu bewahren. Das ehemalige Muskauer Wohn- und Geschäftshaus der Familie Märksch fiel, wie viele andere Häuser am Markt, 1945 der Zerstörung zum Opfer. Heute befindet sich an dieser Stelle ein Wohnblock.

Quellen:

1 Sammlung ehemals Stadt- und Parkmuseum Bad Muskau,

Text von Margarethe Weder und Marianne Warko, handschriftlich, 1993

2 Zentralblatt der Bauverwaltung, Amtliche Mitteilungen, Berlin 21. März 1908

3 www.dresdnerstadtteile.de/Ost/Striesen/Straßen …, Wäscherei Maerksch [Zugriff 30. März 2022].